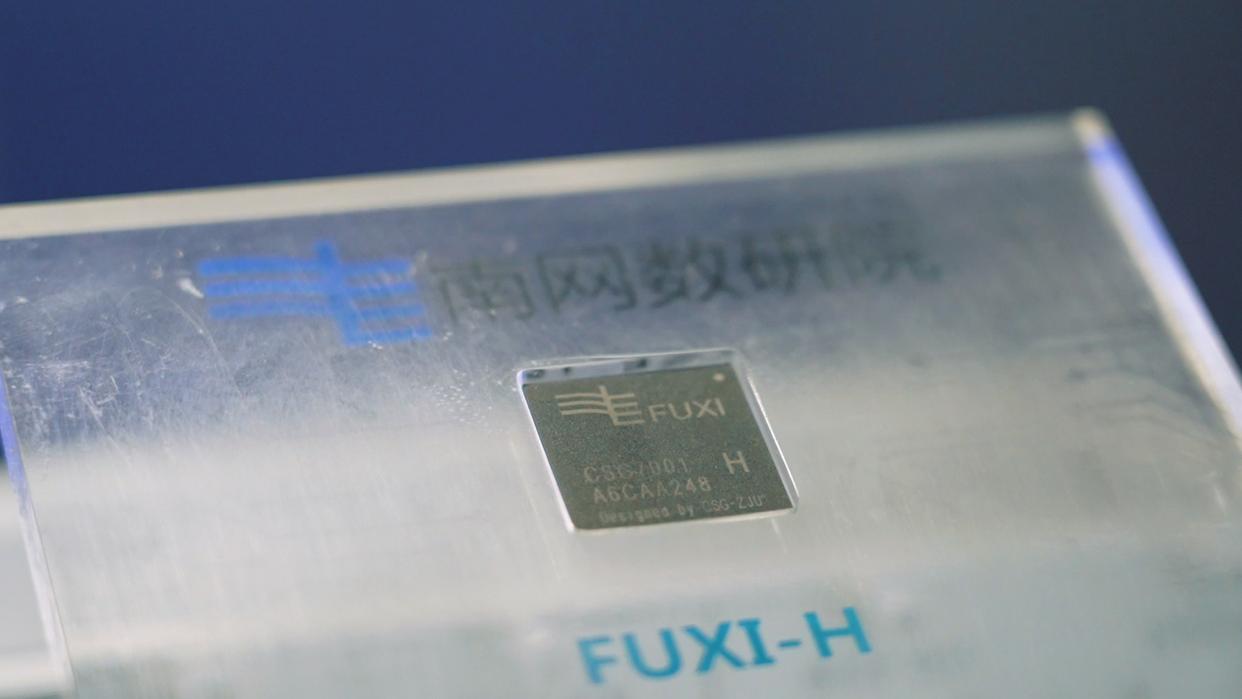

电网发电、输电、用电瞬间完成且控制系统实时数据量大,故障易引发数据“雪崩”和连锁故障,而继电保护装置虽能保障电网安全(反应越快保障能力越强),但其核心芯片长期依赖进口,存在响应迟缓、信息安全隐患等问题,为此,南方电网贵州电网公司、南方电网数字电网研究院等单位联合攻关,研发出“伏羲”芯片。面对2018年流片断供、2020年关键测试的严峻考验,研发团队一步不退,在算法上百次迭代,将国密加密融入硅基,实现国产指令架构、内核设计与封装全流程自主可控。

最终,这枚硬币大小、集成6个核心的“伏羲”芯片,掀起震撼业界的硅基革命。其综合性能达到进口产品的1.5倍,网络防御能力提升60倍,让电力装备体积缩小40倍、功耗降低6倍、动作速度提升20%。凭借卓越表现,“伏羲”与“天问一号”等一同入选2021年度国资委央企十大“国之重器”,并于2024年荣获贵州省技术发明一等奖。如今,“伏羲”芯片已在贵州稳定运行3年,助力供电可靠性达99.9%,产品远销并出口印度、印尼、亚美尼亚等10余个国家。这场技术突围,不仅填补国内空白,更以“中国芯”力量突破技术封锁,将能源命脉锻造成坚不可摧的钢铁脊梁。近日,天眼新闻“前进的科学”栏目对“伏羲”芯片团队核心成员、南方电网贵阳花溪供电局党总支书记冯义进行了专访,深入探寻“伏羲”芯片从艰难起步到实现技术突围,再到带来深远变革的历程。艰难起步:从“卡脖子”到“自主可控”的惊险一跃冯义率先解释了记者的疑惑,为何取名“伏羲”?“具有开天辟地之意。”他道,长期以来,我国电力系统的漏电保护装置一直依赖国外技术。巴西大停电事故中,继电保护装置芯片的漏洞引发了连锁反应,致使全国超九成地区陷入黑暗;墨西哥电网崩溃事件里,进口芯片的脆弱性暴露无遗。这些惨痛教训,如同一把把利刃,刺痛了我国电力科技工作者的心,也让整个行业深刻意识到,电力核心芯片自主研发已经到了刻不容缓的地步。而对于贵州电网公司来说,所面临的挑战还不止于此。贵州作为国家“西电东送”的重要走廊和南方电网的枢纽节点,拥有2万公里超高压输电网络、24座500kV变电站和132座220kV变电站,新型综合能源也是贵州省的六大产业之一。然而,其独特的自然环境使得超高压电网易受冰灾、雷击跳闸和山火故障的影响,经常导致大面积停电,造成重大经济损失。

同时,随着“双碳”国家战略的推进,贵州作为西部清洁能源基地,大量风电、光伏接入电网,这对继电保护装置提出了更高的要求,动作时间需从百毫秒下降到几毫秒。而当时国内现有的继电保护装置不仅响应缓慢,而且面临核心芯片被卡脖子、信息攻击防不住的三大难题,研发新型继电保护架构迫在眉睫。2015年,在国家能源安全战略的指引下,南方电网公司果断启动电力专用芯片自主研发项目,贵州电网公司凭借在电力系统自动化领域的深厚积累,勇挑研发重担。“当时,摆在研发团队面前的是一片毫无经验可循、无成熟技术可借鉴的‘无人区’。”冯义坦言,国外对电力专用芯片技术严防死守,使得研发工作从一开始就充满了艰难险阻。项目启动初期,研发团队仅有十名技术骨干,挤在一间普通的实验室里。由于国外技术封锁,他们连最基础的芯片设计规范都无处可寻,只能从电力系统底层原理出发,一点点摸索芯片架构。“我们的团队成员白天奔波于变电站采集数据,晚上熬夜钻研芯片设计,周末还泡在图书馆查阅国外技术文献,试图从中找到一丝研发的线索。大家都有使不完的劲。”壮志冲九霄,挑战踏浪来!在验证芯片逻辑的关键阶段,研发团队遭遇了前所未有的阻碍。冯义坦言,国内芯片代工企业因缺乏电力芯片制造经验,拒绝承接项目;国外厂商更是以技术敏感为由,直接关闭了合作的大门。无奈之下,团队只能自建仿真平台,通过反复模拟电网故障场景,对芯片算法的可行性进行验证。在两年的时间里,他们经历了上百次算法迭代以及架构调整,才终于确定了芯片设计方案。2018年,美国对中国芯片产业发动了全面制裁,“伏羲”芯片项目也迎来了至暗时刻。冯义回忆,当时项目已进入流片的关键阶段,相关企业在美方压力下单方面毁约,导致研发进度停滞了长达八个月。团队陷入了“无米下锅”的困境,原本8000元/片的流片预算,即便开出10万元高价,也没有厂商敢接单。

然而,绝境之下的研发团队展现出了惊人的韧性。他们辗转联系国内多家初创代工厂,通过技术入股、风险共担等模式,终于说服了一家企业尝试合作。为降低试错成本,团队创新性地采用“分步流片”策略,将芯片功能模块拆解验证,逐步攻克制造工艺难题。在这段艰难时期,团队成员主动放弃休假,吃住在实验室,累计撰写技术报告超200万字,用执着与智慧为项目的继续推进提供了有力保障。技术密码:“伏羲”芯片的颠覆式创新“伏羲”芯片的诞生,堪称电力技术领域的一场“范式革命”。研发团队突破传统思维的束缚,将电力专用通讯设备与国内SM12344级硬件加密电路深度集成,构建起了具有自主知识产权的技术体系。在硬件层面,芯片采用多核异构架构设计,通过优化指令集与流水线技术,运算速度比进口芯片提升了20%。在软件层面,自主开发的电力实时操作系统,能够对电网故障实现毫秒级响应,远超国际同类产品标准。而最具突破性的则是芯片的“集成化革命”。传统的继电保护装置由电源、交流采样、逻辑控制等多个单元“拼凑”而成,不仅体积庞大,故障率也居高不下。“伏羲”芯片大胆创新,将除电源外的所有计算功能集成于单一芯片,数据在芯片内部实现了“零距离”流转,设备体积骤缩至原来的1/40,功耗降低了60%,可靠性却提升了3倍以上。这种颠覆性的设计,彻底改写了电力保护装置的技术标准。

此外,“伏羲”芯片还发明了芯片级软硬件协同继电保护技术,将传统微机保护多板卡功能在芯片内多个CPU核实现,网络风暴抑制能力提升60倍;同时发明了芯片化保护信息安全防护体系,从“被动阻隔”升级为“主动免疫”,成功解决了继电保护信息攻击防护难题。经韩英铎、程时杰、陈勇、罗安、王成山等多位院士专家鉴定,每个发明点均达到国际领先水平。2021年,“伏羲”芯片正式量产,迅速在国内电力系统掀起了一场“国产化风暴”。从贵阳供电局试点开始,芯片以燎原之势覆盖了南方电网全域。在贵州省南明区低压电网改造中,基于“伏羲”芯片的智能配电终端实现了“脱胎换骨”,原本需要占据半个房间的设备,如今缩小为巴掌大小的模块;故障定位时间从分钟级缩短至毫秒级,供电可靠性提升至99.99%。在超高压领域,“伏羲”芯片同样表现卓越。在500千伏鸭溪变电站的试运行中,芯片成功经受住强电磁干扰、极端温湿度等严苛考验,保护动作正确率达100%。这一成果为芯片在220千伏、110千伏等不同电压等级电网的推广奠定了坚实基础。截至目前,南方电网已累计部署超10万套“伏羲”芯片装置,每年减少停电时间超50万小时。凭借卓越的性能与高性价比,“伏羲”芯片还成功打开了国际市场的大门,出口印度、印尼、亚美尼亚等10余个国家,让“中国芯”赢得了世界的认可。时代回响:“伏羲”芯片带来的深远变革“伏羲”芯片的诞生,彻底扭转了我国电力核心技术受制于人的被动局面。过去,国外芯片的“后门”风险始终威胁着电网安全;如今,基于自主芯片构建的电力系统,从底层实现了数据加密、访问控制,筑起了坚不可摧的安全防线。国家能源局专家指出,“伏羲”芯片的应用使我国电力系统抵御网络攻击的能力提升了3个数量级,对保障国家能源安全具有里程碑意义。

同时,“伏羲”芯片的成功撬动了整个电力产业链的升级。在芯片设计领域,带动了贵州本土集成电路产业的发展,吸引了多家芯片设计企业落户贵阳;在应用端,催生了智能电表、柔性配电等新兴产业。据测算,“伏羲”芯片产业链每年可创造超百亿元产值,成为区域经济增长的新动能。此外,这场历时八年的技术攻坚,不仅产出了“伏羲”芯片,更锻造出了一支能打硬仗的电力科技铁军。团队中,有人成长为芯片设计领域的领军人才,有人在电力人工智能方向取得了突破性成果。贵州电网以此为契机,建立了“产学研用”一体化人才培养体系,与清华大学、中国科学院微电子所等机构联合培养专业人才,为电力科技的持续创新注入了源源不断的活水。站在新的历史起点上,“伏羲”芯片的研发团队并未满足于现状,而是继续向着更高算力、更低功耗的下一代芯片发起冲锋,同时积极布局芯片与人工智能、区块链技术的融合创新。这场始于“卡脖子”危机的技术突围,必将汇聚成推动我国电力科技自立自强的磅礴力量,为实现“双碳”目标、建设新型电力系统注入强劲动能。当“伏羲”芯片点亮万家灯火,我们看到的不仅是技术突破的胜利,更是一个大国在科技浪潮中坚定前行的自信身影。

贵州日报天眼新闻

联系我们

联系我们

在线留言

在线留言

摩尔芯海

摩尔芯海